Wer interessiert sich für die Frage, wie Geschichte geschrieben wird, wie Gedenkstätten Erinnerung aufarbeiten, vor allem mit Blick auf die Aufarbeitung der SED-Diktatur? Die Veranstalter*innen der Tagung „Der rechte Rand der DDR-Aufarbeitung“ am 14.02.2019, die Historiker Klaus Bästlein und Enrico Heitzer und die Autorin und Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, gingen von einer kleinen Gruppe Fachinteressierter aus – eine Unterschätzung des Themas, wie sich herausstellte. Auf 30 Workshop- und 50 Abendveranstaltungsplätze gab es über hundert Anmeldungen von Interessierten und Presse, was zu zahlreichen Absagen aus Platzgründen führen musste. In zahlreichen rechtspopulistischen und rechtsextremen Blogs im Internet wurde daraus die Legende einer „Geheimveranstaltung“ geboren, die „kritische“ Stimmen aussperre. Initiator Klaus Bästlein sah dies als Bestätigung, sich mit dem Thema des Workshops zu beschäftigen: „Es ging uns nie um eine pauschale Vorverurteilung, sondern darum, differenziert auf Berührungspunkte zwischen Rechtspopulismus und Teilen der DDR-Aufarbeitung zu blicken. Das aktuelle Auftreten von rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften, die eine Hasskampagne gegen die Veranstaltung initiieren und sie am liebsten verhindern wollen, zeigt umso deutlicher, wie notwendig die Auseinandersetzung ist.“

Das Programm

In den Räumen der Amadeu Antonio Stiftung wurde dann von 10 bis 21 Uhr debattiert – in konstruktiver Atmosphäre, inklusive kritischer Stimmen und unter Beteiligung von Mitarbeiter*innen von Gedenkstätten und Instituten, die thematisiert wurden. Referiert wurde zur Geschichte der DDR-Aufarbeitung und Stasi-Forschung, es gab Erfahrungsberichte aus der Arbeit mit Opferverbänden und Aufarbeitungsinitiativen und konkrete Fallbeispiele von problematischer Geschichtsdarstellung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden und im Menschenrechtszentrum Cottbus.

Worum es geht

Klar wurde hierbei und vor allem in den Diskussionen zu den Kurzinputs: Zentrum der Debatte ist die Frage, wie die deutsche Geschichte so aufgearbeitet werden kann, dass den Opfern Gerechtigkeit getan wird, ohne Verhältnismäßigkeiten zu marginalisieren. Fehler, die in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus gemacht wurden – etwa lange die Berichte der überlebenden Opfer zu ignorieren und Erinnerung praktisch ohne sie zu gestalten – sollten in der Aufarbeitung der Verbrechen der SED-Diktatur vermieden werden. Diesmal spielten Opfer von Anfang an nicht nur eine zentrale Rolle. Ihre Erinnerungs-Initiativen wurden von Anfang an staatlich unterstützt, ihre Stimmen gehört. Und diese persönlichen Erzählungen bestimmten sogar die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung verschiedener geschichtlicher Sachverhalte, etwa über die Arbeit der Stasi oder ihrer inoffiziellen Mitarbeiter*innen.

Die im Kern gute Intention brachte aber Probleme mit sich. Aus der Schwere der Erfahrungen der Opfer des DDR-Regimes entstand das in den 1990er Jahren prägende „Totalitarismus-Paradigma“: Eine vermeintliche Gleichsetzung der Verbrechen des Nationalsozialismus und der Verbrechen der SED-Diktatur, wenn etwa beide als „Unrechtsstaaten“ bezeichnet werden oder als „die beiden Diktaturen“. Die Idee dabei war, die Opfer des DDR-Regimes und die Widerstandskämpfer für ihre Leistungen im Kampf um die Freiheit zu würdigen. Erreicht wurde damit aber auch die Nivellierung von Unterschieden, wenn Nationalsozialismus und DDR quasi „technisch“ als „Diktaturen“ und „strukturell gleich“ dargestellt werden. Dann wird nämlich der Holocaust als einziger industriell durchgeplanter staatlicher Massenmord nivelliert und der rassistische und antisemitische Charakter des Nationalsozialismus gleich mit.

Da gerade die ersten Erinnerungsstätten in ehemaligen Gefängnissen oder der Stasi-Zentrale maßgeblich unter Beteiligung von Opfern des DDR-Regimes oder der sowjetischen Besatzung gestaltet wurden, ist die „Unrechtsstaaten“-Gleichsetzung in vielen Gedenkstätten zentral – auch in denen mit zweifacher Geschichte, die also Tatorte von NS- und DDR-Verbrechen waren. In Gedenkstätten werden etwa auch NS-Täter ausschließlich als reine Opfer kommunistischen Terrors dargestellt, ihre Täterschaft ausgeblendet.

Opfer und Zeitzeugen bringen immer Emotionen und eine persönlich gefärbte Sicht mit in ihre Erzählung ein. Normalerweise ist es Aufgabe der Geschichtswissenschaft, hierzu ein Korrektiv zu bilden, also zu prüfen, welche Fakten nachvollziehbar sind oder wo persönlicher Schmerz Objektivität überlagert.

Empirie oder Angriff?

Dies aber, das bestätigten viele der anwesenden Historiker*innen, gestaltet sich in der DDR-Aufarbeitung schwierig, weil viele Dissidenten und Opfer die Erforschung der staatlichen Gängelung als Angriff auf die eigene Geschichte verstehen und sich dadurch in Frage gestellt sehen – und dann entsprechend emotional mit Abwehr reagieren.

Helmut Müller-Ensberg berichtet etwa über Stasi-Forschung, die belegt, dass gerade einmal 5 % der Stasi-Mitarbeiter*innen mit Repressionen gegen Gegner*innen des Staates beschäftigt waren – der überwiegende Teil versuchte, die nicht funktionierende Ökonomie zu organisieren. Trotzdem ist das Bild der Stasi als Repressionsapparat so übermächtig, dass die Stasi auch in der medialen Darstellung als „rote Gestapo“ beschrieben wurde,, so Müller-Ensberg: „Die Stasi war eine Militärpolizei, aber keine Gestapo. Es gab physische Gewalt, aber nicht als System, sondern als Eskalation. Das Ministerium für Staatssicherheit war gefährlich, aber es war nicht die Gestapo.“ Differenzierung tue hier Not – werde aber nicht unbedingt gern gesehen, wenn sie zentralen persönlichen Erfahrungen widerspricht.

Klaus Bästlein formuliert es so: „Das DDR-Unrecht wird übersteigert, um im Kräftemessen mit der Deportation und dem Massenmord an Jüdinnen und Juden standhalten zu können.“

Dabei wäre es besser, aktengestützt Mythen zu brechen, Pluralismus der Forschung zu verteidigen, Rationalität einzubringen, heißt es aus dem Publikum. Aber es gab auch Anmerkungen wie: Müssen Opfer der DDR-Diktatur akzeptieren, dass sie schlecht behandelt werden, weil Opfer des Nationalsozialismus schlecht behandelt wurden?

Keine Gleichsetzung von NS und DDR

Auf der Fachtagung wird klar, dass an vielen Punkten das Gespräch miteinander zentral ist. Wurden die DDR-Aufarbeitungsstätten zu Ungunsten von NS-Gedenkstätten in den 1990er Jahren bevorzugt, oder haben NS-Gedenkstätten davon profitiert, dass durch die DDR-Aufarbeitungsstätten insgesamt wieder mehr Interesse an geschichtlicher Aufarbeitung besteht? Verfolgen Erinnerungsstätten für DDR-Unrecht einen Plan, wenn sie NS-Unrecht am gleichen Ort nur sehr wenig thematisieren, oder ist es Folge von fehlender Fachlichkeit oder fehlender Forschung?

Konstruktiver Konsens ist dabei: Eine Gleichsetzung von Nationalsozialismus und DDR verfälscht und verzerrt. Die Zentralität des Holocaust sollte unumstritten sein. Er prägt die deutsche Geschichte. Wo in der Aufarbeitung der Eindruck entsteht, dass Verbrechen des NS und der DDR gleichgesetzt werden, sollte korrigiert und bearbeitet werden.

Aber was ist mit dem „rechten Rand“ aus dem Tagungstitel?

Den „rechten Rand“ fanden viele Anwesende zu flapsig formuliert, das Phänomen selbst aber wird vielfach beobachtet: Rechtspopulistische Kräfte versuchen, die Konfliktstellen der Diskurse um DDR-Aufarbeitung für ihre politischen Ziele zu nutzen. In der DDR habe die Bürgerrechtler-Szene sich als gemeinschaftsstiftende Empörungsgemeinschaft entwickelt, in der der Staat als Feind fest etabliert war, so eine These von Habbo Knoch. Es treibe einige dieser Bürgerrechtler*innen ins politisch rechte bis rechtspopulistische Lager, dass sie ihre Lebensleistung als politische Häftlinge in der Nachwende-Gesellschaft als nicht genug gewürdigt empfänden. Einige empfänden zudem die Streitbarkeit und Fundamentalopposition gegen das System als Lebensglück – egal gegen welches System. Das mache einige ehemaligen Dissident*innen ansprechbar für „Systemkritik“, mittlerweile richtet sich diese Kritik allerdings gegen die Demokratie und bedient damit demokratiefeindliche Diskurse.

Aber es gibt auch andere Gründe für Offenheit nach rechtsaußen: Durch die mangelnde Aufarbeitung des Nationalsozialismus lebte Antisemitismus in der DDR als Normalität fort; auch Rechtsextremismus und Rassismus wurden selten als problematisch angesehen und, weil sie nicht existieren sollten, wurde solchen Einstellungen auch entsprechend selten widersprochen. Daraus entstand gar die Erzählung, Rechtsextremismus und Rassismus nicht als politische Einstellungen ernst zu nehmen, sondern als „Widerstand gegen das System“ zu verklären. Auch diese Geschichte wirkt heute nach.

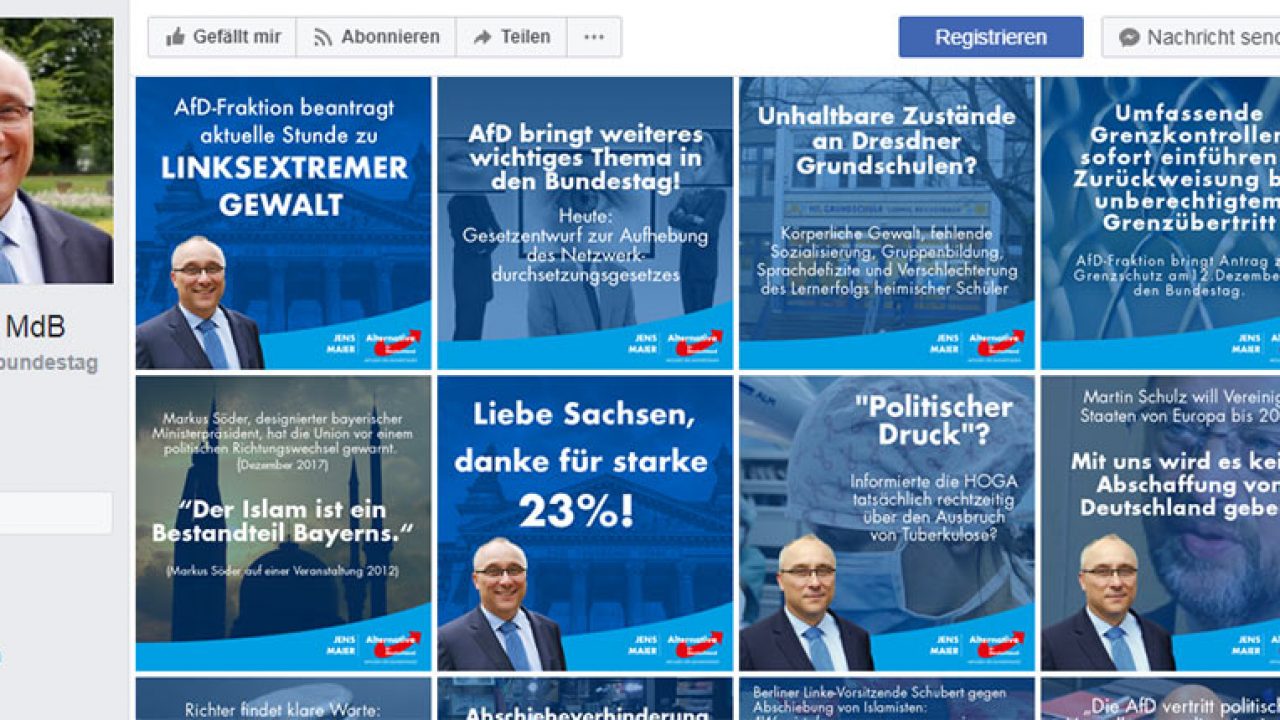

Rechtspopulistische Befürworter*innen einer „alternativen Erinnerungskultur“ verwenden rhetorische Fragen nach vermeintlich Tabuisiertem: „Wir können bestimmte Themen nicht diskutieren, weil ja immer der Nationalsozialismus als Maßstab herhalten muss.“ Das führe zu Bevormundung durch das Holocaust-Gedenken. Sie versuchen, Dissident*innen damit anzusprechen, die „Sakralisierung des Holocaust“ sei doch „fremdbestimmt“ und „jüdisch“. Hier geht es schon um eine deutliche Relativierung der Schuld des Nationalsozialismus. Dass die Bundesrepublik ein „Wiedergänger-Staat“ von NS und DDR sei, der etwa ebenfalls kritische Stimmen unterdrücke, wird in Dissident*innen-Kreisen auch diskutiert. Das hat sich aber nicht als gesellschaftlicher Konsens durchgesetzt. Die AfD verspricht allerdings, genau dies zu tun.

Rechtspopulismus und Erinnerung

Und das tut die AfD auch durch Engagement in Förderkreisen und Gedenkstätten. Stephan Hilsberg berichtet mit Blick auf seine Erfahrungen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, dass es den Rechtspopulist*innen hierbei vor allem um eine Diskreditierung der Demokratie heute ginge. Während Angehörige von Opfern des Nationalsozialismus klarmachen, dass sie jede Förderung unterlassen, wenn AfD-Mitglieder in den Förderverein kommen – dies wurde in Hohenschönhausen diskutiert – bringt die AfD die Gedenkstätte mit ihrer Darstellung als „demokratisch gewählte“, „normale“ Partei in Bedrängnis. Hilsberg sagt: „Da ist eine inhaltliche Debatte nötig, aber die wurde nicht geführt. Wir haben versucht, die AfD zu tabuisieren, aber das war keine Lösung.“ Der Wunch nach einer Debatte über den Umgang mit der AfD wurde auf der Tagung vielfach gefordert und müsste bei einer Folgeveranstaltung klar im Mittelpunkt stehen.

Rechtspopulistische Interpretationen von Geschichte gibt es aber auch bei der „Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft“ (UOKG), wenn dort etwa propagiert wird, dass „die DDR-Bewohner Opfer der Befreiung vom Nationalsozialismus“ seien, gegen „Schuldkultur“ gewettert wird oder eine „Reduzierung der Haftung für den Nationalsozialismus“ gefordert wird, wie der Historiker Martin Jander darlegte. Wer sich auf „aggressiven Antikommunismus“ konzentriere und dabei den Nationalsozialismus relativiere, weil man ihn gar nicht betrachten wolle, betreibe eine Verzerrung. Siegfried Dombrowski, CDU-Landtagsabgeordneter in Brandenburg und UOKG-Vorstand, wies diese Vorwürfe zurück, ging dabei aber leider wenig auf den Inhalt ein.

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass die AfD einen beliebigen Umgang mit Geschichte pflege: Sie nutzt sie, wie es ihr passt. Weil die DDR-Aufarbeitung nicht nur geeignet ist, um NS-Verbrechen zu relativieren, sondern auch, um Mitstreiter*innen zu finden, seien Rechtspopulist*innen „Stammgäste in Aufarbeitungsstätten. Das müssen wir als Chance zum Gespräch sehen. Bisher wird mehr oder weniger hilflos weggeguckt.“

Nicht mehr weggucken

Das beschreibt ein Unwohlsein, dass viele der Teilnehmer*innen umtreibt. Viele dieser Problematiken werden seit Jahren gesehen, aber nicht diskutiert. Vielleicht aus Unsicherheit, aus Angst vor Auseinandersetzung, aus Angst, missverstanden zu werden? Dabei wäre ein differenzierter Diskurs unter Einbezug der kritisierten Institutionen oder Ausstellungsmacher*innen, so sie dem nicht aus dem Weg gehen, ein gangbarer und fruchtbarer Weg der Auseinandersetzung. Ebenso sei ein Austausch zum Umgang mit Einflußnahme-Versuchen der AfD oder auch der Politik insgesamt nötig, aber noch am Anfang. Können wissenschaftliche Beiräte zur Lösung der Probleme beitragen, um frei arbeitende, selbstbewusste Gedenkstätten zu sichern?

Viele Teilnehmer*innen äußerten zum Abschluss der Fachtagung, wie sinnvoll dieser erste Anlauf zum Thema sei, wie konstruktiv die Auseinandersetzung war – und wie dringend eine Fortführung nötig ist.

Diese soll im Laufe des Jahres geschehen. Allerdings – das lehrt die Erfahrung der ersten Veranstaltung – definitiv in größeren Räumlichkeiten, um mehr Interessierte mit einbeziehen zu können.