Wer online beleidigt, beschimpft oder bedroht wird, muss feststellen: Mit der Strafverfolgung ist es aktuell noch so eine Sache. Oft genug werden Beleidigungen und Hate Speech wie Volksverhetzung nicht als solche (an-)erkannt. Falls doch, sind oft auch Daten, die zur Ermittlung der IP-Adresse nötig wären, die zum Täter führen könnte, schon gelöscht, bevor die Strafverfolgung beginnt. Daten werden von den Sozialen Netzwerken nicht herausgegeben und können somit nicht ermittelt werden. Für einen Rechtsstaat unbefriedigend.

Nun soll gegen Gewalt im digitalen Raum das „Gesetz gegen digitale Gewalt“, auch digitales Gewaltschutzgesetz, helfen, dessen erster Entwurf in Form eines Eckpunktepapiers nun vorliegt, und das bis 2024 verabschiedet werden soll. Darauf hatten sich SPD, Grüne und FDP schon in den Koalitionsverhandlungen geeinigt.

Der Hintergrund des neuen Gesetzes ist damit klar: Es soll Opfern digitaler Gewalt mehr Handlungsspielraum und Schutz verschaffen und mehr Strafverfolgung ermöglichen.

Dafür enthält es zentral drei Maßnahmen: Verbesserte Auskunfts-Ersuche, Account-Sperren und inländische Zustellungsbevollmächtigte.

Inländische Zustellungsbevollmächtigte:

Die gibt ein in Deutschland seit Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG). Das heißt: Die Netzwerke müssen nicht nur eine juristische Ansprechstelle in der EU anbieten (in der Regel in Dublin, Irland), sondern in Deutschland, wenn sie in Deutschland operieren. Das macht z.B. zivilrechtliche Klagen oder behördliche Verfahren sehr viel einfacher und erfolgversprechender. Nur: Mit Einführung des DSA (Feb. 2024, EU) wird das NetzDG abgelöst, und die Verpflichtung zu inländischen Zustellungsbevollmächtigten gibt es dann nicht mehr – obwohl diese Verfahren und Kommunikation deutlich vereinfachen. Das Digitale Gewaltschutzgesetz führt sie wieder ein (bzw. führt sie eigentlich weiter). Neu im Gesetz gegen digitale Gewalt: Der Zustellungsbevollmächtigte soll auch auf vorgerichtliche Schreiben ausgeweitet werden – also z.B. von Anwält*innen. Sobald die Zustellung geschieht, hat das Netzwerke „Kenntnis“ und haftet für rechtswidrige Inhalte.

Gut daran:

- Schnellere Wege für Anliegen und Auskünfte.

- Klagen und Auskunftsgesuche können auf Deutsch gesendet werden und werden nach deutschem Recht bearbeitet.

Problematisch daran:

- Zivilgesellschaftlich: Nichts, im Gegenteil. Für die Sozialen Netzwerke als Unternehmen ist es kostspieliger, inländische Zustellungsbeauftragte zu haben. Sie werden vermutlich juristisch überprüfen lassen, ob das Digitale Gewaltschutzgesetz neben dem DSA eingeführt werden darf und damit auch wieder inländische Zustellungsbevollmächtigte gefordert sind. (BMJ sagt: Ja).

Account-Sperren:

Auf gerichtliche Anordnung sollen anonyme Accounts, deren Inhaber nicht ermittelt werden können, die aber mehrfach Verletzungen von Persönlichkeitsrechten begangen haben („notorische Rechtsverletzer im digitalen Raum“), zeitweilig gesperrt werden können. Es wird ihnen aber das Sperr-Ersuch mitgeteilt und eine Möglichkeit zur Stellungnahme angeboten, um das zu verhindern. Bisher werden nur die rechtswidrigen Inhalte gelöscht, nicht aber die Accounts, die sie posten. Sperren soll es bei „schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen“ und „Wiederholungsgefahr“ geben – was das ist, entscheiden im Einzelfall Gerichte. Klar ist aber: Es geht (bisher) nicht um Volksverhetzung, sondern um Beleidigungen, Bedrohungen oder Cybermobbing.

Gut daran:

- Instrument, um die Schließung anonymer Hass-Accounts zu ermöglichen – was bisher ohne Ermittlung des Account-Inhabers nicht möglich war.

- Account-Sperren gibt es nur nach richterlicher Anordnung, also: das Rechtsstaatsprinzip bleibt gewahrt.

- Angst vor Account-Sperren könnte eine „generalpräventive Wirkung“ haben.

Problematisch daran:

- Manche Opferschutzorganisationen beklagen, dass Accounts nicht erst nach mehrfachen strafbaren Beleidigungen, sondern schon nach der ersten gesperrt werden sollen – eventuell mit einer zeitlichen Staffelung der Sperrzeiten.

- Andere beklagen Account-Sperren als zahnlosen Tiger: Ein neuer Account ist schnell erstellt. Anders ist das nur mit Influencer*innen, die durch ihre Accounts Geld verdienen. Wobei bei denen eine zeitweilige Sperrung bei wiederholten digitalen Straftaten schon angemessen erscheint.

- Account-Sperren soll es im Entwurf nur für schwerwiegende Verletzungen des Persönlichkeitsrechts geben. Aber auch bei Straftaten wie volksverhetzenden Inhalte oder dem Verwenden von Hakenkreuzen könnten sie helfen. Das ist bisher im Gesetz aber nicht vorgesehen.

Erweiterungen des Auskunftsanspruchs:

Auf gerichtliche Anordnung – also wenn ein Anfangsverdacht für eine Rechtsverletzung besteht – sollen IP-Adressen zu Accounts von den Sozialen Netzwerken zunächst eingefroren werden (quasi ein Quick Freeze-Verfahren, das aber nicht so genannt wird) und nach Ausermittlung der Straftat herausgegeben und durch die Webdiensteanbieter wie Telekom oder Vodafone identifizierbar gemacht werden, um Strafverfolgung zu ermöglichen. Damit stehen die Daten auch im Gerichtsverfahren als Beweismittel zur Verfügung.

Mögliche Fälle: Formalbeleidigungen (z.B. herabwürdigende Ausdrücke) oder Morddrohungen.

Gut daran:

- Instrument, das eine schnelle Reaktion der Betroffenen auf digitale Gewalt ermöglicht und die Chancen erhöht, Täter*innen zu identifizieren. Die Beweissicherung wird verbessert.

- Auskunftsanspruch gibt es nur nach richterlicher Anordnung, also: Rechtsstaatsprinzip gewahrt.

Problematisch daran:

- Noch fehlt im Entwurf ein Verfahren, dass beschuldigten Account-Inhaber*innen ermöglicht, sich gegen unberechtigte Vorwürfe zur Wehr zu setzen und damit ihr Recht auf Meinungsfreiheit zu verteidigen.

- Im ersten Entwurf des Bundesjustizministeriums zum Quick-Freeze-Verfahren ging es nur um Straftaten „von erheblicher Bedeutung“. Im neuen BJM-Eckpunktepapier ist das Anwendungsfeld viel weiter gefasst, als (nicht sehr glückliches) Beispiel wird eine „unzutreffende Restaurantkritik“ genannt. Auch wenn damit die Geschäftsschädigung eines Restaurants mit Falschaussagen gemeint ist, geht dies doch über den Bereich der digitalen Gewalt hinaus. Wenn keine weitere Spezifizierung erfolgt, könnten etwa Unternehmen Kritiker*innen ihres Unternehmens identifizieren, was Einfluss auf die Meinungsfreiheit haben könnte. Auskunftsrechte, die nicht auf Straftaten begrenzt sind, könnten auch verwendet werden, um anonyme Whistleblower zu verfolgen oder anonyme Quellen aufzudecken. Auch könnten Rechtsextreme so versuchen, an die Identität von politischen Gegner*innen oder journalistischen Recherche-Kollektiven zu kommen. Deshalb wäre es wünschenswert, das Auskunftsverfahren auf den Anfangsverdacht einer Straftat zu begrenzen.

- Die Auskunftsrechte könnten außerdem das auch im Koalitionsvertrag verankerte Recht auf Anonymität im Internet zu weit einschränken.

- Bisher lässt der Europäische Gerichtshof „die Nutzung auf Vorrat gespeicherter IP-Adressen nur zur Bekämpfung schwerer Kriminalität zu.“ Das Gesetz könnte, wenn es (zu) weit gefasst wird, gegen europäisches Recht verstoßen.

- Der Chaos Computer Club spricht von „Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür“.

Probleme, die mit dem Digitalen Gewaltschutzgesetz bleiben:

- Praktische Hürden für Betroffene – Auskunftsersuche bei Landgerichten und Klagen kosten Geld, und bei Delikten des Persönlichkeitsrechtes dürfen bisher keine zivilgesellschaftlichen Organisationen die Betroffenen unterstützen oder für sie klagen.

- Das BMJ schlägt vor, dass für Auskunftsverfahren keine oder gedeckelte Gerichtskosten anfallen sollen. Noch unklar ist, wie das organisiert werden soll.

- Es enthält noch keine Lösungen für Delikte, die sich nicht gegen Persönlichkeitsrechte richten, wie etwa Volksverhetzung.

Neu zudem:

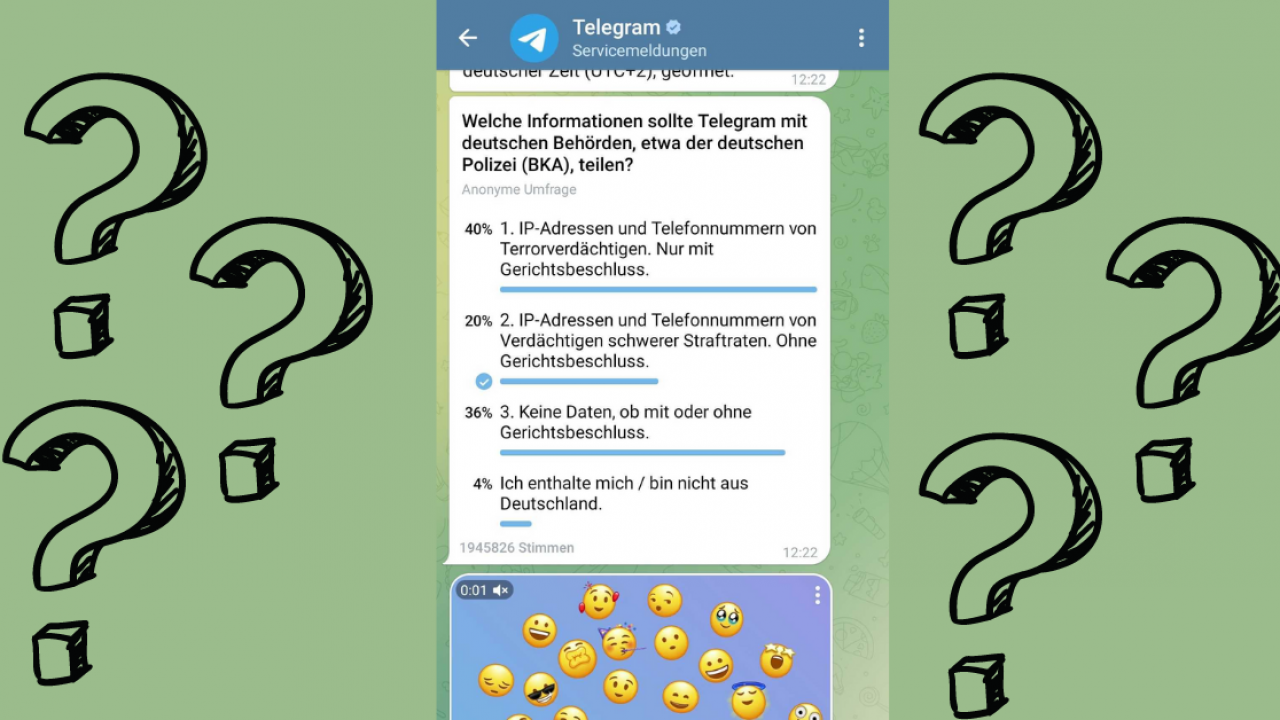

- Das Digitale Gewaltschutzgesetz gilt nicht nur für Soziale Netzwerke, sondern auch für Messengerdienste und Kommunikationsunternehmen. Die brauchen jetzt etwa auch Zustellungsbevollmächtigte und sollen Daten herausgeben.

Gut daran:

Fokus auf private Rechtsdurchsetzung, nicht auf immer neue Strafrechtsverschärfungen.

Problematisch daran:

- „Digitale Gewalt“ wird im Eckpunktepapier nicht definiert – u.a. kommen Mobbing und Stalking, aber auch Identitätsmissbrauch und Identitätsdiebstahl vor. Oder es werden Umschreibungen verwendet: „massiv beleidigt“, „verleumdet“, „das Leben bedroht“. Eine Definition wäre hilfreich.

- Es geht also nicht mehr nur um öffentliche Kommunikation (Soziale Netzwerke), sondern auch um private Kommunikation. Messengerdiensten und Datenschützer*innen gefällt das nicht. Gemeint ist aber wohl nicht eine „Chatkontrolle“, sondern die Möglichkeit, digitale Straftaten in halböffentlichen Messengern wie Telegram zu verfolgen.

- netzpolitik.org weist darauf hin, dass es im Eckpunktepapier des geplanten Gesetzes gegen digitale Gewalt aber nicht nur um digitale Gewalttäter geht. Es regelt „alle Fälle einer rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte“. Unter absolute Rechte fallen „sonstige Rechte“, unter anderem auch Immaterialgüterrechte wie „geistiges Eigentum“, also Urheberrechte – was mit digitaler Gewalt nicht zwingend zu tun hat. So regelt das Gesetz auch die Schadensersatzpflicht, wenn jemand „vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen“ verletzt. Absichtliche Schmähkritiken online können ein massives Problem für Geschäftsinhaber sein. Ob dies aber digitale Gewalt ist?

Bis zum 26. Mai 2023 nimmt das BMJ Stellungnahmen zum Eckpunktepapier entgegen. Dann wird das Ministerium einen Referentenentwurf erarbeiten, der bis zur zweiten Jahreshälfte fertig sein soll. Ob und wann der Entwurf dann Gesetz wird, entscheidet das parlamentarische Verfahren.